印尼藝術家阿里.貝瓦吉「編織海洋」將在 7 月 5 日至 8 月 26 日於 新加坡 南洋藝術學院 展出

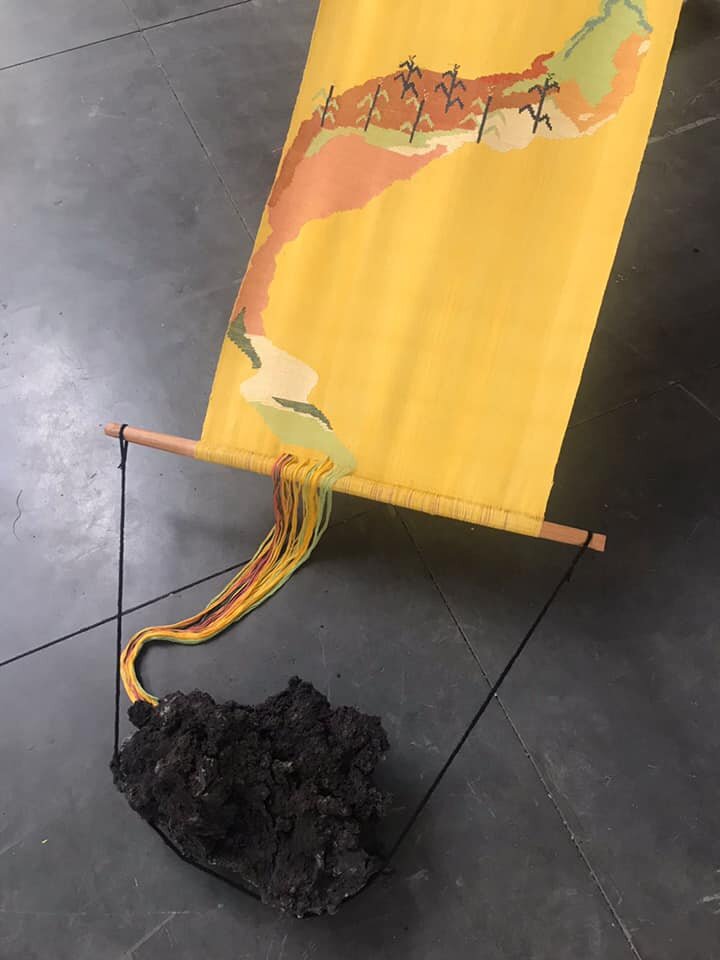

/阿里.貝瓦吉 1975 年於印尼出生,現在定居與創作在加拿大蒙特婁與峇里島。從 2020 年疫情期間開始發展的《編織海洋》計畫(Weaving the Ocean),力行環境永續外,更透過聘請峇里島居民,以藝術的實質幫助飽受疫情衝擊的人們。在這個發人深省且感動人心的計畫中,孕育出的作品宛若峇里島海岸的孩子,在柔和的色彩中散發平靜又溫暖的氛圍。這個計劃已經在世界各地包括:台北、蒙特釋、曼谷展出,在今年七月我們將把這一個別具意義的計劃帶到新加坡南洋藝術學院(Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore)。