「張恩滿:蝸牛地圖」

路由藝術 紐約非常榮幸能呈現展覽「蝸牛地圖」(Mapping Snail),這是張恩滿與路由藝術合作的首次個展。此展為專題計畫「計畫空間:亞洲之聲」的一部分,呈現藝術家長期關注原住民族在不可逆的現代化進程中,如何協調文化、社會與生存之間的關係,並思索藝術如何參與構築另一種世界觀。

張恩滿來自台東,作品結合田野觀察、歷史考證與個人記憶,探索台灣原住民族在殖民遺緒與全球化影響下的文化韌性與再造。本次展覽延續藝術家於2022年德國卡塞爾文件展(Kassel documenta)的計畫,將展出其一系列錄像與刺繡作品,融合地理記憶、原住民傳統技藝與當代語彙,以細膩視角勾勒一幅關於時間、遷徙與身分的地圖,進一步回應後殖民主義的議題。

展覽主題取材自非洲大蝸牛的傳播史。此一源自東非的物種,因殖民與貿易而成為全球百大入侵物種之一。1933年,日治時期的殖民官員自新加坡引進牠至台灣作為食用養殖,其分布路徑映照了帝國擴張的地圖。蝸牛無法去除的黏液彷彿象徵殖民難以抹除的痕跡,而台灣原生植物構樹的葉片卻能輕易清除,構樹的基因研究也被用以支持台灣為南島語族起源地的假說。這些複雜的交錯脈絡,成為張恩滿創作的思考起點。

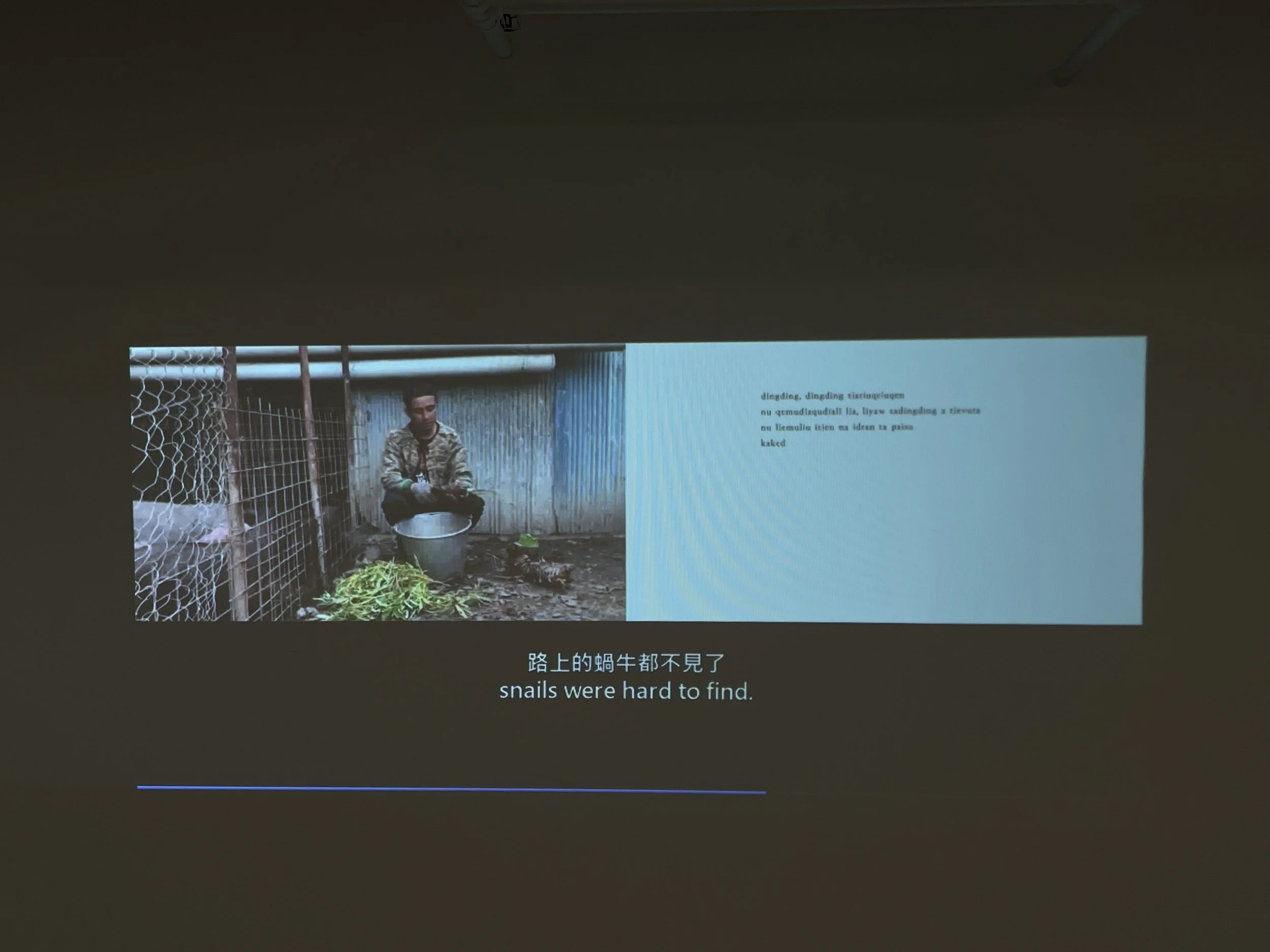

在〈蝸牛樂園三部曲——啟航或終章〉中,張恩滿的刺繡作品以與蝸牛料理相關的植物為圖案元素,轉化為十字繡形式,試圖為未來族人留下某種「傳統」的樣本。十字繡為台灣原住民部分族群的傳統刺繡技法,常見幾何對稱圖案,內涵象徵階級、身分、祖靈或自然信仰。而在其錄像作品中,藝術家以部落中「griot」(歌謠傳唱者)的角色出發,藉由吟唱祈雨古調,重新譜寫了非洲大蝸牛的航海歷程。

另一件錄像作品〈蝸牛樂園〉則以緩慢爬行的蝸牛作為主要視覺主體。蝸牛動作中的延遲性與細節,在影像中呈現出一種類似超慢速攝影的美學張力。其殼背負著微型建築模型——那些貌似世界知名地標的象徵物,彷彿寓言式地游移於一座看似台灣土地菜園般的微縮景觀之中,展現出一種無定所的移動狀態,暗喻身體與空間在現代地圖中的漂流與置換。

本展以蝸牛作為連結生態、殖民與文化歷史的象徵。藝術家透過刺繡、錄像與聲音等媒介,回應當代藝術中關於「去中心化」與「邊緣聲音」的持續討論,並提出一種植根於記憶與非西方世界觀的視覺語彙。「蝸牛地圖」不僅提出對歷史、遷徙與身份敘述的重新思考,也為亞洲當代藝術注入來自原住民族經驗的獨特觀點,拓展全球藝術語境中的方向與感知方式。